Curiosidades de la familia

El personaje de la semana:

Al borde de la ruina: la crisis económica que casi acaba con la Casa Solar en el siglo XVII

A menudo imaginamos las casas solares nobles como instituciones monolíticas, inamovibles a través de los siglos. Sin embargo, la historia de la Casa de Añorga demuestra que, como cualquier familia, estuvo sujeta a los vaivenes de la fortuna. En el siglo XVII, bajo el señorío de Joanes de Añorga Oscáriz (1605-1670), el linaje atravesó una crisis financiera tan severa que estuvo a punto de hacer desaparecer su patrimonio principal.

Una gestión desastrosa

Joanes heredó una posición sólida, pero su administración de la Casa Solar distó mucho de ser ejemplar. Los documentos de la época revelan una gestión marcada por el endeudamiento progresivo y la incapacidad para hacer frente a las obligaciones económicas. Lejos de aumentar o conservar el patrimonio, su mandato lo puso en serio peligro.

El peso de las deudas y la amenaza del embargo

La situación llegó a ser crítica a mediados de siglo. Los acreedores acechaban la propiedad. Entre ellos destacaba Don Antonio de Isasi, un poderoso vecino a quien la Casa de Añorga debía importantes sumas de dinero. La incapacidad de Joanes para saldar estas deudas llevó la situación al límite, enfrentándose a procesos judiciales y a la amenaza real de embargo de los bienes vinculados al mayorazgo.

Un futuro incierto

Durante aquellos años oscuros, la supervivencia de la Casa Solar no estaba garantizada. Las rentas de la tierra y la producción de sidra no bastaban para cubrir los agujeros financieros creados por una mala administración. Fue un periodo de angustia donde el legado de siglos tambaleó, demostrando que el estatus nobiliario no era un escudo contra la ruina económica. La recuperación no llegaría hasta la generación siguiente, gracias a la intervención de figuras externas que sanearon las cuentas.

Fuente: Información extraída del libro La casa solar de Añorga, capítulo 4. Leer el libro completo aquí

El dato curioso:

«Heredero de un alma»: el curioso testamento de Juan Martín de Gorostiaga

En el siglo XVIII, los testamentos no eran meros trámites legales, sino declaraciones de fe y voluntad que a menudo reflejaban la profunda religiosidad de la época. Un ejemplo extraordinario y curioso es el testamento de Juan Martín de Gorostiaga, tío de Gerónima de Gorostiaga (la influyente esposa de Christóval de Añorga).

Un heredero inusual

Juan Martín, que era presbítero y capellán, otorgó su testamento ante escribano con una cláusula que hoy nos resulta sorprendente. Al no tener hijos y desear asegurar su salvación eterna, tomó una decisión radical sobre su patrimonio principal: nombró como «su única y universal heredera a su alma».

¿Cómo hereda un alma?

Esta declaración no era una metáfora poética, sino una instrucción legal precisa. Significa que todos sus bienes y propiedades debían venderse para fundar obras pías, misas y capellanías en su memoria. El dinero obtenido no iría a parientes lejanos ni a amigos, sino que se invertiría directamente en «sufragios» espirituales para acelerar el paso de su alma por el Purgatorio.

Este tipo de disposición, aunque pueda parecer una anécdota excéntrica hoy en día, ilustra la mentalidad de una sociedad donde la vida ultraterrena era una preocupación tan real y urgente como la vida terrenal, y donde el patrimonio se ponía al servicio de la salvación.

Fuente: Información extraída del libro La casa solar de Añorga, capítulo 6. Leer el libro completo aquí

El personaje de la semana:

Muerte en el hospital: el fin de Juan Joseph Añorga y la historia del Hospital de Misericordia

La muerte, al igual que la vida, nos habla del estatus y las circunstancias de una época. Juan Joseph de Añorga Echanique (1771-1811), nieto de Agustín de Añorga, falleció joven, a los 40 años, el 13 de mayo de 1811. Sin embargo, el lugar de su fallecimiento revela una historia fascinante sobre la sanidad y la sociedad donostiarra de tiempos de guerra: murió ingresado en el Santo Hospital de la Misericordia.

Un hospital para los necesitados

¿Qué significaba morir allí? Según una descripción de 1761 realizada por el presbítero Joaquín de Ordóñez, este hospital, situado originalmente en el barrio de San Martín («a tiro de fusil» fuera de la Puerta de Tierra), era una institución de caridad patronada por la ciudad. Se mantenía gracias a limosnas y acogía a forasteros (por tres días), inválidos, huérfanos y enfermos pobres. Contaba con capellán, cirujano, médico y botica gratuita. Además, cumplía una función social vital: a los muchachos acogidos se les daba escuela y se les instruía para la marinería, destinando el producto de su primer viaje a la institución.

Un edificio nómada por la guerra

La vida de Juan Joseph y la ubicación del hospital estuvieron marcadas por los conflictos bélicos que asolaron San Sebastián. Originalmente ubicado en el barrio de San Martín, el edificio fue requisado por los franceses en 1794 durante la Guerra de la Convención. Esta ocupación obligó a trasladar la institución transitoriamente al antiguo Colegio de los Jesuitas, situado en la calle Trinidad (actual calle 31 de Agosto), dentro de las murallas de la ciudad.

Juan Joseph falleció en este emplazamiento provisional en un momento crítico, bajo la ocupación napoleónica. Apenas dos años después de su muerte, en 1813, este edificio sería incendiado por las tropas francesas para evitar que los ingleses lo usaran como parapeto durante el asedio que devastó la ciudad.

El registro de su fallecimiento en esta institución de caridad es un testimonio silencioso de la «penuria económica» que atravesó su rama familiar tras la desheredación de su padre, Joseph Ángel, y de la dura realidad de una ciudad sitiada por la guerra y la enfermedad.

Fuente: Información extraída del libro La casa solar de Añorga, capítulo 10. Leer el libro completo aquí

El personaje de la semana:

«Abrir puertas y cortar ramas»: el ritual para tomar posesión de la Casa Solar en 1756

En el siglo XVIII, la transmisión de la propiedad y la autoridad sobre un mayorazgo no se limitaba a la simple firma de un documento en un despacho. Requería una puesta en escena, un acto físico y simbólico que hiciera visible ante la comunidad quién era el nuevo señor de la tierra. Un ejemplo magnífico de esta teatralidad jurídica lo encontramos en la historia de Agustín de Añorga Alcega en el año 1756.

La muerte sin testamento y la reclamación del vínculo

El 10 de noviembre de 1756 falleció Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga de forma repentina, sin haber dejado testamento escrito «por no hallarse en disposición». Esta situación obligó a su hijo primogénito, Agustín, a iniciar un proceso judicial para reclamar sus derechos como sucesor del vínculo y mayorazgo de la Casa Solar de Añorga. Agustín tuvo que presentar ante la justicia su partida de bautismo y la de casamiento de sus padres para demostrar su legitimidad.

Tras revisar la documentación, el alcalde de San Sebastián, don Juan de Cardaberaz, dictó sentencia el 17 de diciembre de 1756 a favor de Agustín, ordenando que se le diera posesión de la Casa y sus pertenecidos, y estableciendo una multa de 50.000 maravedíes para cualquiera que perturbara dicho derecho.

La ceremonia de la posesión: un acto físico

Lo verdaderamente curioso para nuestra mentalidad moderna es cómo se ejecutó esta sentencia. No bastaba con el papel; el alguacil y el escribano acompañaron a Agustín a la propiedad para realizar la «toma de posesión real».

El ritual, descrito minuciosamente en los autos de la época, consistió en una serie de actos de dominio físico sobre el inmueble y el terreno. Agustín procedió a «abrir y cerrar puertas y ventanas» de la Casa Solar y del molino, simbolizando su control sobre los accesos. Posteriormente, caminó por las tierras baldías y realizó un gesto ancestral de autoridad sobre la naturaleza y la producción agrícola: «cortando ramas de árboles, manzanos, castaños y cerezos que se encuentran en dichos bienes».

Estos actos se realizaron públicamente y sin oposición de ninguna persona, quedando Agustín confirmado como el nuevo titular del mayorazgo de Añorga, un legado que administraría hasta su muerte en 1779.

Puedes consultar los detalles de este evento y la transcripción de los autos judiciales en el capítulo 8 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

Cuatro generaciones de colonos: la historia de los Añorga en el caserío Miramón-Berri

La historia de una familia no solo se forja en los apellidos, sino en los lugares que habita y en la tierra que trabaja. Durante más de un siglo, el destino de la familia Añorga estuvo indisolublemente ligado al caserío Miramón-Berri, situado en la zona rural de Ayete. A través de los documentos históricos, podemos reconstruir la vida de cuatro generaciones de colonos que vivieron, trabajaron y, finalmente, tuvieron que abandonar este hogar ancestral.

El inicio de una saga y el azote de la guerra

La presencia de los Añorga en Miramón se remonta a 1832. Fue Joseph Paulo Lázaro de Añorga Jáuregui (1805-1853) quien inició esta andadura como primer colono, estableciéndose allí junto a su esposa Josefa Joaquina de Sunsunegui. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. La Primera Guerra Carlista (1833-1840) convirtió el entorno de San Sebastián en un campo de batalla. El caserío Miramón-Berri fue ocupado como cuartel general por George Lacy Evans, comandante de las tropas británicas, lo que obligó a la familia a un dramático éxodo hacia Hernani, Tolosa y Zubieta. No regresarían hasta el fin de la contienda para emprender la dura tarea de la reconstrucción.

Contratos férreos: la vida del arrendatario

Tras la muerte de Joseph Paulo, su hijo Ignacio Juan de la Cruz Añorga Zunzunegui (1840-1912) tomó el relevo. Es fascinante observar cómo se regulaban las relaciones entre propietarios e inquilinos en aquella época. En 1905, Ignacio firmó un contrato de arrendamiento ante notario con Emilio Díaz-Espada, administrador de los bienes de su esposa, Concepción Mercader (quien había heredado el vínculo de Miramón de su padre, Ignacio Mercader, tras comprarlo este a la familia Aldaz Aguirre-Miramón).

Este documento revela las exigencias del arriendo: la renta no era solo monetaria (1.040 pesetas anuales), sino que incluía la entrega de la mitad de la cosecha de manzana, además de «un par de capones, otro par de pollos y una gallina» en fechas señaladas. Asimismo, el inquilino estaba obligado a mantener el número de manzanos y a ofrecer mano de obra gratuita para reparaciones mayores costeadas por el propietario.

El declive de la vida rural y el adiós a Miramón

La tercera generación estuvo representada por Basilio José Hermenegildo Añorga Bengoechea (1869-1940). Basilio vivió la transición hacia el siglo XX, llegando a ser regidor del Ayuntamiento de San Sebastián. Sin embargo, los tiempos cambiaban. Tras su fallecimiento en 1940 y el de su esposa Valentina Sorozábal años antes, sus hijos —la cuarta generación, encabezada por José Antonio (Antxon), Manuel, Dolores y Manuela— se enfrentaron a una encrucijada.

La Guerra Civil había dejado profundas cicatrices y la economía agraria de subsistencia ya no ofrecía un futuro prometedor. En 1941, los hermanos Añorga Sorozábal tomaron la difícil decisión de abandonar el caserío que había sido el hogar de sus antepasados durante más de cien años, trasladándose a un piso en la calle Larramendi de San Sebastián. Este hecho marcó el fin de una era, simbolizando el paso de la vida rural tradicional a la nueva realidad urbana e industrial.

Puedes ampliar esta información consultando los capítulos 11, 12, 13, 14 y 19 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

Rituales y costumbres: bodas, funerales y vida social Añorga

La historia de una familia no se escribe solo con fechas y apellidos, sino a través de los ritos que marcan el paso de la vida a la muerte y las alianzas que aseguran la supervivencia del linaje. Al examinar los archivos de la casa solar de Añorga, descubrimos que tanto las celebraciones nupciales como las honras fúnebres no eran meros actos privados, sino eventos sociales y económicos meticulosamente regulados.

Las bodas: alianzas estratégicas y celebraciones controladas

En los siglos XVI y XVII, el matrimonio era, ante todo, un contrato. Un ejemplo claro es el enlace de Mari Juan de Añorga con Joanes de Berreyarza en 1549. Más allá de la unión personal, se firmaban capitulaciones donde se estipulaban dotes y obligaciones.

Las celebraciones eran momentos de gran ostentación, donde las familias demostraban su poderío. Los invitados vestían jubones de terciopelo y capas de brocado, y las mujeres lucían tocados complejos que denotaban su estatus. Sin embargo, este despliegue tenía límites legales. Existía una cédula real de 1492 que restringía los gastos en los banquetes para evitar el empobrecimiento de las familias, limitando los comensales a parientes cercanos y fijando multas de hasta diez mil maravedís para quienes desobedecieran.

Las dotes son otro aspecto fascinante revelado en los documentos. En 1613, para la boda de María Juan de Añorga con Juan de Ollo, su hermano Francisco prometió una dote que incluía «230 ducados, cuatro camas nuevas de pluma y una taza de plata». Años más tarde, en 1675, en el contrato de Christóval de Añorga y Gerónima de Gorostiaga, la dote incluyó esquejes de manzano, camas, camisas, manteles y utensilios de cocina como asadores y calderas, reflejando la importancia de la autarquía doméstica.

El protocolo de la muerte y la memoria

Si la boda aseguraba el futuro, el funeral honraba el pasado y el estatus. Los testamentos de la familia Añorga, como el de Domenja Adúriz-Miramón en 1559, son ventanas a la mentalidad de la época. Domenja dejó instrucciones precisas: ser velada con una «saya de buen paño» y enterrada inicialmente con su hermano, para luego trasladar sus huesos a la sepultura principal de la casa de Añorga en la iglesia de San Sebastián El Antiguo.

La muerte conllevaba una compleja gestión de mandas y legados. Juanes de Añorga, en 1595, ordenó honras fúnebres de «tercero, noveno, cabo de año y dos años», junto con ofrendas de pan y cera, especificando que debían ser «conforme a la costumbre de hacer a semejantes personas de mi calidad».

Estos rituales, tanto festivos como luctuosos, tenían un fin común: reafirmar la identidad de la Casa, mantener la cohesión social y asegurar que, ya fuera a través de la descendencia o de la memoria, el nombre de Añorga perdurara en el tiempo.

Puedes encontrar información detallada sobre estos eventos en los capítulos 1, 2, 3, 4 y 6 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

El día que los bueyes de Basilio cayeron al puerto de San Sebastián

Las historias de una familia no solo se componen de fechas y documentos notariales; la tradición oral conserva sucesos cotidianos que, por su singularidad, se convierten en leyendas domésticas. Este es el caso del accidentado viaje de Basilio Añorga al muelle donostiarra en 1918.

La vida en el caserío Miramón-Berri a principios del siglo XX exigía un trabajo constante y desplazamientos frecuentes a la ciudad para abastecerse. Basilio Añorga Bengoechea, cabeza de familia en aquel entonces, gestionaba las labores agrícolas y ganaderas, contando a menudo con la ayuda de sus hijos desde muy temprana edad.

Una mañana de 1918

Cuenta la memoria familiar que, en torno al año 1918, Basilio se dispuso a bajar al puerto de San Sebastián con su carromato tirado por bueyes. Le acompañaba su hijo (Antxon, que por aquel entonces era un niño de apenas ocho años.

El objetivo del viaje no era otro que cargar pescado, un recurso habitualmente utilizado en la época como abono para fertilizar la huerta del caserío. Aunque en otras ocasiones el trayecto se realizaba para transportar carbón, aquella mañana la tarea era conseguir el excedente de la pesca para la tierra.

El incidente en el muelle

La rutina se rompió al llegar al muelle. Según relata la crónica familiar, Basilio intentó aproximar el carromato al borde para facilitar la carga desde una de las embarcaciones. Sin embargo, una mala maniobra precipitó el desastre: el carro, arrastrando a la yunta de bueyes, se precipitó al agua del puerto.

Imaginamos el estruendo y el consiguiente alboroto entre los presentes: pescadores, estibadores y curiosos que poblaban el puerto donostiarra de principios de siglo. Afortunadamente, la historia ha perdurado como una anécdota tragicómica de la infancia de Antxon, un recuerdo imborrable de la dureza y los riesgos del trabajo diario de nuestros antepasados.

Puedes leer este relato en el contexto de la vida de Basilio Añorga en el capítulo 13 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El personaje de la semana:

El primo bertsolari: Nicolás Sorozábal y la tradición oral en la familia

Más allá de los títulos y las propiedades, la familia también cultivó el arte de la palabra. En el caserío Bera-Bera de Ayete floreció una vena artística que unió a dos primos: Nicolás Sorozábal, quien llevó sus versos desde las sidrerías hasta el frente de África, y Antxon Añorga, quien preservó esa memoria.

La historia de los Añorga se entrelaza en el siglo XIX con la de la familia Sorozábal, asentada en el caserío Bera-Bera de Ayete desde 1780. Fue Valentina Sorozábal Echeverría —madre de Antxon Añorga— quien aportó este linaje a la casa, siendo hermana de José Lucas Sorozábal. De esta rama materna surgiría una figura clave para la cultura popular donostiarra: Nicolás Sorozábal Loinaz.

De la sidrería Munto al Campeonato de 1935

Nacido en 1899, Nicolás heredó de su padre, José Lucas, la afición y el talento para el bertsolarismo. Ambos eran habituales en las grandes veladas de improvisación que se celebraban en el popular caserío Munto de Ayete, una sidrería que servía de epicentro social para los donostiarras de la época.

Su destreza con la rima y la métrica lo llevó a competir al más alto nivel. Nicolás participó en el histórico Campeonato de Bertsolaris de 1935, compartiendo escenario con leyendas de la talla de Txirrita, Baserri, Alkain y Lujambio. Sus versos, cargados de ingenio, a menudo comenzaban con humildad retórica, como aquel que iniciaba: «Gauza bi esatera / Zuengana nator…» (Vengo a donde vosotros para decir un par de cosas…).

Crónicas de guerra: los versos de África

Sin embargo, no todos sus versos fueron festivos. Nicolás perteneció a esa generación de jóvenes marcada por la tragedia de la Guerra del Rif. Fue reclutado para combatir en África, viviendo en primera persona el desastre de Annual en 1921.

Lejos de su tierra, Nicolás utilizó el bertso como crónica de guerra y desahogo. En sus composiciones tituladas Melillan, narró con crudeza las penurias del soldado: la falta de alimento («baba zuria egosi gabe», habas blancas sin cocer), la plaga de piojos y el miedo constante a la muerte ante el enemigo. Estos versos no solo eran arte, sino testimonio histórico de una juventud sacrificada.

La conexión con Antxon Añorga

La relación entre los primos era estrecha. Antxon Añorga Sorozábal (1910-1995), hijo de Valentina y primo carnal de Nicolás, sentía una profunda admiración por la faceta artística de su pariente. Gran aficionado también al bertsolarismo, Antxon solía cantar los versos que su primo compuso en las trincheras de África, asegurándose de que aquel testimonio de dolor y resiliencia no cayera en el olvido.

Puedes profundizar en esta historia familiar y leer los versos originales en los capítulos 13 y 14 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El personaje de la semana:

La huida de Rentería: el «secuestro» de un heredero Añorga en 1711

Un conflicto familiar, un testamento restrictivo y una fuga nocturna a caballo. En 1711, Joseph Christóval de Añorga protagonizó uno de los episodios más novelescos de la historia familiar para recuperar su libertad y asegurar el futuro de su hijo Agustín, el heredero.

La historia de la familia Añorga no solo se escribió a través de contratos y bodas concertadas; en ocasiones, las tensiones familiares desembocaron en hechos dignos de una película de aventuras. Este fue el caso de la disputa entre Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga y su suegro, Blas de Alcega, en la Rentería de principios del siglo XVIII.

Un testamento como jaula de oro

El conflicto se originó tras la prematura muerte de Francisca Antonia de Alcega en abril de 1711. En su lecho de muerte, y preocupada por el futuro de su único hijo, el pequeño Agustín de Añorga (de apenas dos años), dejó estipulado que su marido y su padre, el escribano Blas de Alcega, debían vivir juntos en la casa familiar de Rentería para criar al niño en común.

Sin embargo, la convivencia se tornó insostenible. Ocho meses después de enviudar, Joseph Christóval deseaba rehacer su vida y contraer segundas nupcias con Josefa de Unanue. Blas de Alcega se negó rotundamente a permitir esta ruptura del acuerdo, utilizando al nieto y heredero como instrumento de control para retener a su yerno bajo su techo.

La fuga en la noche de octubre

Ante la negativa del suegro y la imposibilidad de llegar a un acuerdo amistoso, Joseph Christóval tomó una decisión drástica: la huida. En una noche de octubre de 1711, con la complicidad de los vigilantes del portal del Arrabal de la muralla de Rentería, padre e hijo escaparon.

El relato histórico reconstruye con detalle la tensa travesía bajo la luz de la luna llena. Joseph Christóval, con el niño Agustín en brazos, cruzó a caballo el vado del río Oyarzun, ascendió hacia Zamalbide y realizó una breve parada en la venta de Astigarraga para calentar al pequeño junto al fuego.

La ruta continuó cruzando el río Urumea por el vado de Ergobia y atravesando Usurbil hasta llegar al puente de Zubieta. Finalmente, de madrugada y exhaustos, alcanzaron la seguridad de la Casa Solar de Añorga en San Sebastián, donde los abuelos paternos les esperaban.

Un nuevo comienzo

Esta audaz maniobra no fue un acto impulsivo, sino una acción pragmática para romper un chantaje emocional y asegurar la independencia del linaje. Poco después, en diciembre de 1711, Joseph Christóval pudo casarse con Josefa de Unanue, cerrando así el conflicto con la casa Alcega y asegurando que Agustín, el futuro señor de la casa, creciera en el solar de sus antepasados paternos.

Puedes encontrar información detallada sobre este suceso en los capítulos 7 y 8 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

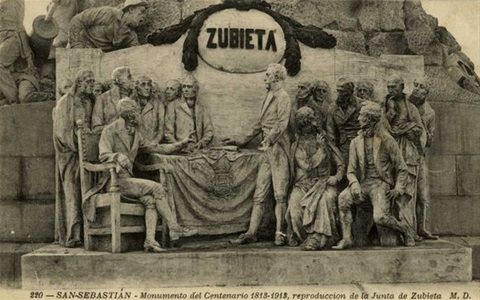

«Pálidos y macilentos»: los Añorga en las Juntas de Zubieta para reconstruir San Sebastián

Tras el devastador incendio y saqueo de San Sebastián el 31 de agosto de 1813, provocado por las tropas aliadas anglo-portuguesas tras la toma de la ciudad a los franceses, la capital guipuzcoana quedó reducida a escombros. En medio de aquel escenario apocalíptico, donde la población civil sufrió saqueos, violaciones y asesinatos, surgió un destello de dignidad cívica que marcaría el futuro de la ciudad. La familia Añorga estuvo presente en aquel momento decisivo.

La reunión en el caserío Aizpurua

Apenas unos días después de la tragedia, el 8 y 9 de septiembre de 1813, los vecinos supervivientes y las autoridades dispersas se convocaron en la comunidad de Zubieta, concretamente en la casa solar de Aizpurua, para decidir el destino de la ciudad. Las actas de aquella reunión describen un ambiente sobrecogedor:

«…después de un gran rato de triste y profundo silencio, interrumpido por los sollozos y lágrimas excitadas al verse reunidos los Señores concurrentes, pálidos, macilentos, traspasados de dolor y desarropados los más…»

En esa atmósfera de duelo, se debatió una cuestión fundamental: ¿se debía abandonar la ciudad dada la magnitud de la destrucción o emprender la titánica tarea de su reconstrucción?

La presencia de los Añorga: compromiso cívico

Los documentos históricos confirman la participación activa de la familia en estas sesiones críticas. En la tercera Junta, celebrada el 9 de septiembre, figuran entre los asistentes Manuel Vicente de Añorga Sansinenea y Juan Agustín de Añorga.

Manuel Vicente, hijo de Agustín de Añorga Alcega, no solo asistió como vecino notable, sino que las actas reflejan su reelección como Jurado de la Comunidad de Zubieta, un cargo de liderazgo administrativo y representativo de gran importancia en la época. Según relatos costumbristas recogidos en investigaciones locales, se narra cómo Manuel Vicente partió a caballo desde su hogar, recorriendo el camino zigzagueante paralelo al riachuelo Gorga, para unirse a otros propietarios y colonos en Zubieta, sintiendo el enorme peso de la responsabilidad sobre sus hombros.

Una decisión unánime: «Vamos a reconstruir Donostia»

A pesar de las enormes dificultades y la falta de recursos, la determinación de aquellos hombres, conocidos posteriormente como «los treinta de Zubieta», fue inquebrantable. El 9 de septiembre se alcanzó el acuerdo unánime de reedificar San Sebastián, exigiendo indemnizaciones a Inglaterra y planificando una ciudad nueva sobre las ruinas de la antigua.

La firma de los Añorga en aquellas actas no es solo un dato genealógico; es el testimonio de una familia que, ante la adversidad más absoluta, optó por el compromiso colectivo, contribuyendo a que San Sebastián resurgiera de sus cenizas para convertirse en la ciudad que hoy conocemos.

Puedes encontrar información detallada y la transcripción completa de las actas en el capítulo 9 del libro: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El personaje de la semana:

Galdós, Unamuno y Balenciaga en la genealogía familiar

El estudio de un linaje, como el documentado en La casa solar de Añorga, rara vez es una línea recta. Es, más bien, un tapiz denso donde los hilos se cruzan de formas imprevistas, conectando el destino de una casa con el pulso de la historia.

Al explorar la genealogía de Miren Begoña Sudupe Alberdi —quien enlaza con la línea principal de la familia Añorga—, la investigación saca a la luz conexiones sorprendentes. El mismo árbol familiar del que desciende comparte raíces ancestrales con tres nombres capitales de la cultura española: Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno y Cristóbal Balenciaga.

Estas conexiones, nacidas en la Guipúzcoa de los siglos XVI al XVIII, ilustran la profunda interrelación de los linajes vascos, donde las familias se ramificaban, permanecían o migraban, dando origen a historias que, siglos después, definirían una época.

Benito Pérez Galdós

La conexión con el genio novelístico de Benito Pérez Galdós se origina en Azkoitia, en pleno siglo XVI. El punto de divergencia es el ancestro común Domingo Gárate Epelde, nacido alrededor de 1510.

A partir de él, dos ramas familiares inician caminos separados. Una, descendiente de su hijo Pedro, verá cómo uno de sus miembros, Domingo Galdós Alcorta, emigra a Las Palmas de Gran Canaria en el siglo XVIII, fundando la línea de la que nacerá el escritor. La otra rama, partiendo del otro hijo de Domingo, Miguel, permanecerá en Guipúzcoa, y su descendencia enlazará catorce generaciones después con la familia Sudupe Alberdi.

Miguel de Unamuno

El vínculo con el filósofo y rector Miguel de Unamuno Jugo se establece en Bergara, a finales del siglo XVII. El nexo es el matrimonio formado por Joseph Azcargorta Arana y Ana María Jáuregui Altuna (casados en 1696).

Una de sus hijas, María Magdalena, da inicio a la línea familiar que, tras el traslado de la familia a Bilbao, culminará en el intelectual de la Generación del 98. Otra de las hijas del matrimonio, María Clara, encabeza la rama guipuzcoana que, generaciones más tarde, entroncará con los Alberdi, ancestros directos de Miren Begoña Sudupe.

Cristóbal Balenciaga

Con el maestro de Getaria, la conexión es geográficamente más cercana. El tronco común se sitúa en Azkoitia, en 1733, con el matrimonio de Agustín Valenciaga Uría y Manuela Nicolasa Larrañaga Epelde.

Uno de sus hijos, Salvador, se trasladará a la villa costera de Getaria, fundando la estirpe que llevará al genio de la alta costura, Cristóbal Balenciaga Eizaguirre. Mientras tanto, el hermano mayor de Salvador, Manuel, permanecerá en la zona, y de su descendencia provendrá, seis generaciones después, la familia Sudupe Alberdi.

El dato curioso:

La banda sonora de los Añorga: un viaje musical generacional

La historia de una familia no solo se compone de nombres, fechas y lugares, sino también de las sensaciones y la cultura de cada época. El libro «La casa solar de Añorga» nos ofrece una ventana única a este aspecto a través de los códigos QR incluidos en cada capítulo, que nos invitan a escuchar la música que pudieron haber oído nuestros antepasados. Este viaje sonoro nos permite conectar con ellos de una manera diferente, imaginando la banda sonora que acompañó sus vidas, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. 🎶

Renacimiento y transición al barroco (siglos XVI-XVII) 🎼

- Joanes de Añorga y Domenja Adúriz (ca. 1500-1559): En su tiempo, resonarían las composiciones de Juan del Encina (1468-1529), figura clave de la polifonía religiosa y profana en la España de los Reyes Católicos . El libro sugiere su pieza «Si abra en estos baldres».

- Juanes de Añorga Berreyarza (ca. 1550-1595): Contemporáneo del anterior, habría escuchado la música de Juan de Anchieta (1462-1523), otro gran exponente vasco de la polifonía renacentista española. Se propone su obra «Con amores la mi madre».

- Mari Juan de Añorga Adúriz (1er tercio s. XVI): Aunque vivió en pleno Renacimiento, el libro asocia su época a Claudio Monteverdi (1567-1643), crucial en la transición hacia el Barroco, conocido por sus óperas y madrigales . La pieza sugerida es «Si dolce è’l tormento».

- Francisco de Añorga Arizabalo (1570-1625): Para las ceremonias fúnebres de su tiempo, como la suya propia, sería apropiada la música sacra de Francisco Guerrero (1528-1599), sacerdote y maestro de capilla sevillano. El libro menciona su «Missa pro Defunctis» de 1582.

Pleno barroco (siglos XVII-XVIII) 🎻

- Joanes de Añorga Oscáriz (1605-1670): Su época coincide con el auge de la ópera barroca. El libro vuelve a Claudio Monteverdi, sugiriendo la Toccata de su ópera «Orfeo» (1607), considerada una de las primeras del género .

- Christóval de Añorga y Gerónima de Gorostiaga (ca. 1652-1724): El esplendor del Barroco francés de la corte de Luis XIV llega con Jean-Baptiste Lully (1632-1687), creador de la tragedia lírica . Se sugiere su «Ballet de Alcidiane et Polexandre».

- Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga (1691-1756): Su tiempo es el de la cumbre del Barroco alemán con Johann Sebastian Bach (1685-1750), maestro del órgano y el clavecín . La emblemática «Toccata y fuga en re menor» es la pieza propuesta.

- Agustín de Añorga Alcega (1708-1779): El Barroco italiano vibrante está representado por Antonio Vivaldi (1678-1741), compositor veneciano conocido por sus conciertos . Su obra más famosa, «Las cuatro estaciones», ambienta esta generación.

Del clasicismo a la música local (finales s. XVIII – siglo XX) 🎺🥁

- Joseph Ángel de Añorga Sansinenea (1740-1811): Su vida abarca la transición al Clasicismo y Romanticismo. Ludwig van Beethoven (1770-1827) marca la época. La pieza elegida, «La victoria de Wellington o La batalla de Vitoria» (Op. 91, 1813), conecta con los ecos de las guerras napoleónicas que afectaron a la región.

- Juan Joseph de Añorga Echanique (1771-1811): En el contexto de las guerras napoleónicas y la destrucción de San Sebastián (1813), la música local cobra protagonismo. José Juan Santesteban (1809-1884) adaptaría la «Primitiva marcha-zortziko de San Sebastián», himno de la ciudad en esa época.

- Joseph Paulo Lázaro de Añorga (1805-1853): Marcado por la Primera Guerra Carlista y la presencia de tropas británicas, su banda sonora podría incluir marchas militares como «The British Grenadiers» .

- Ignacio Juan de la Cruz Añorga (1840-1912): La música festiva donostiarra toma forma con Raimundo Sarriegui (1838-1913), compositor de la célebre «Marcha de San Sebastián» con letra de Serafín Baroja.

- Basilio José H. Añorga Bengoechea (1869-1940): El folclore vasco armonizado llega de la mano de José Antonio Santesteban (1835-1906), organista, compositor y arreglista de aires populares vascongados como «Goizeko izarra» .

- José Antonio «Antxon» Añorga y Miren Begoña Sudupe (s. XX): Ya en el siglo XX, la música vasca contemporánea está representada por Tomás Garbizu (1901-1989), amigo de la familia, y Francisco Escudero (1912-2002), maestro de varios hermanos Añorga Sudupe y director del conservatorio de San Sebastián.

Conclusión 🎧

Este recorrido musical, guiado por las sugerencias del libro, nos permite añadir una capa sensorial a la historia familiar. Escuchar estas piezas nos acerca un poco más a la atmósfera, las celebraciones, las solemnidades y los avatares históricos que vivieron los Añorga a lo largo de más de cinco siglos. Es, sin duda, una forma evocadora de conectar con nuestro pasado.

Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Cada compositor y pieza musical sugerida se menciona al final de los capítulos 1 al 14 y 20. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El personaje de la semana:

Antxon y Miren en la Guerra Civil: dos vivencias opuestas del conflicto

La Guerra Civil Española (1936-1939) fracturó vidas, familias y destinos. Pocas historias ilustran esta dolorosa realidad de forma tan conmovedora como las de José Antonio «Antxon» Añorga Sorozábal y Miren Begoña Sudupe Alberdi. Antes de que sus caminos se cruzaran y se unieran en matrimonio en 1945, el conflicto los situó en lados opuestos de la experiencia bélica: él como soldado movilizado en el ejército sublevado, ella como joven civil testigo del horror y refugiada republicana. Sus vivencias paralelas, narradas en «La casa solar de Añorga», son un poderoso testimonio de la complejidad y tragedia de aquellos años.

Antxon: El soldado movilizado 🎖️

Cuando estalló la guerra, Antxon Añorga ya había cumplido su servicio militar reducido. Sin embargo, la movilización general lo arrancó de su vida en el caserío. El 19 de noviembre de 1936, fue incorporado al Batallón de Zapadores Minadores nº 6 en el cuartel de Loyola, San Sebastián. Su expediente militar detalla un largo y arduo periplo bélico que lo llevó por múltiples frentes a lo largo de casi tres años.

Participó en operaciones en Álava (ocupación de Chinebularra, monte Albertia) , Vizcaya (Ochandiano, Durango, Guernica -tras el bombardeo-, Bermeo) , Navarra (Gorbias, Larragan) , Santander (defensa de la Hayuela, Gibaja, Noja) , León (La Uña, Puerto de Ventaniella) , Asturias (Pico de Tocos, Campo de Caso, Gijón) , Huesca (Sabiñánigo, Boltaña, Ainsa, Graus) , Lérida (Vilova, Geri de la Sal, defensa de Esplá, Orcau) , Teruel (llegada a las afueras de la capital) y el frente de Levante (Sarrión, Villar del Arzobispo, Requena, Siete Aguas). Como zapador, su labor incluyó trabajos de fortificación, construcción de puentes y defensa de posiciones.

El libro subraya un matiz importante: Antxon no fue un voluntario de la causa franquista, sino uno de los muchos jóvenes movilizados, atrapado en una guerra que no eligió. Fue licenciado finalmente el 3 de junio de 1939, tras el fin de la contienda.

Miren Begoña: Testigo del horror y refugiada 🕊️

Mientras Antxon recorría los frentes, Miren Begoña Sudupe, con apenas 16 años, vivía el estallido de la guerra desde la perspectiva civil y republicana. Inicialmente, se unió al esfuerzo bélico cosiendo buzos para los gudaris (soldados vascos) en el Santuario de Loyola. Sin embargo, el rápido avance de las tropas franquistas por Guipúzcoa la obligó a huir.

Junto a dos compañeras, marchó hacia Vizcaya, buscando refugio primero en Durango y, finalmente, en Guernica. Allí encontró trabajo cuidando al hijo de la familia Arana-Martija, residiendo en un caserío en las afueras.

Desde esa posición, el 26 de abril de 1937, presenció con horror el bombardeo aéreo de Guernica por la Legión Cóndor alemana. Vio los aviones, escuchó las explosiones, observó cómo las bombas destructivas primero y las incendiarias después arrasaban el pueblo, y cómo el humo oscurecía el cielo. También fue testigo de cómo los aviones ametrallaban a baja altura a quienes intentaban huir.

Al día siguiente, bajó a la villa en ruinas buscando a sus amigas. El panorama era desolador: escombros, casas aún ardiendo, gente buscando desesperadamente a sus seres queridos. Encontró a una amiga que había sobrevivido milagrosamente a varios derrumbes, pero la otra desapareció, sin saberse si logró escapar o murió bajo los escombros.

Ante la imposibilidad de permanecer allí, la familia Arana-Martija y Miren emprendieron la huida hacia Bilbao. El viaje fue traumático, marcado por la visión de cadáveres abandonados a lo largo de la carretera. Llegó a Bilbao, donde trabajó como empleada doméstica hasta el final de la guerra , pero el recuerdo de Guernica la marcó para siempre.

Destinos cruzados por la guerra

La ironía más cruel y conmovedora de sus historias es que sus caminos casi se cruzan en medio de la tragedia. Antxon Añorga, como parte del ejército sublevado, entró en Guernica en mayo de 1937 , pocos días después de que Miren Begoña hubiera huido de la ciudad devastada por el bombardeo. Él formaba parte de las tropas de ocupación; ella era una víctima directa del ataque que facilitó esa ocupación.

Sus vivencias opuestas –el soldado en el frente, la civil bajo las bombas y en el exilio– son un microcosmos de la tragedia española. Sin embargo, la historia nos muestra que, incluso tras experiencias tan divergentes y traumáticas, la vida puede encontrar caminos para la reconciliación y el futuro. Ocho años después del fin de la guerra, Antxon y Miren se casaron, uniendo no solo sus vidas, sino también las memorias contrapuestas de un conflicto que marcó a toda una generación.

Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos sobre ambas vivencias se encuentran principalmente en el Capítulo 14. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

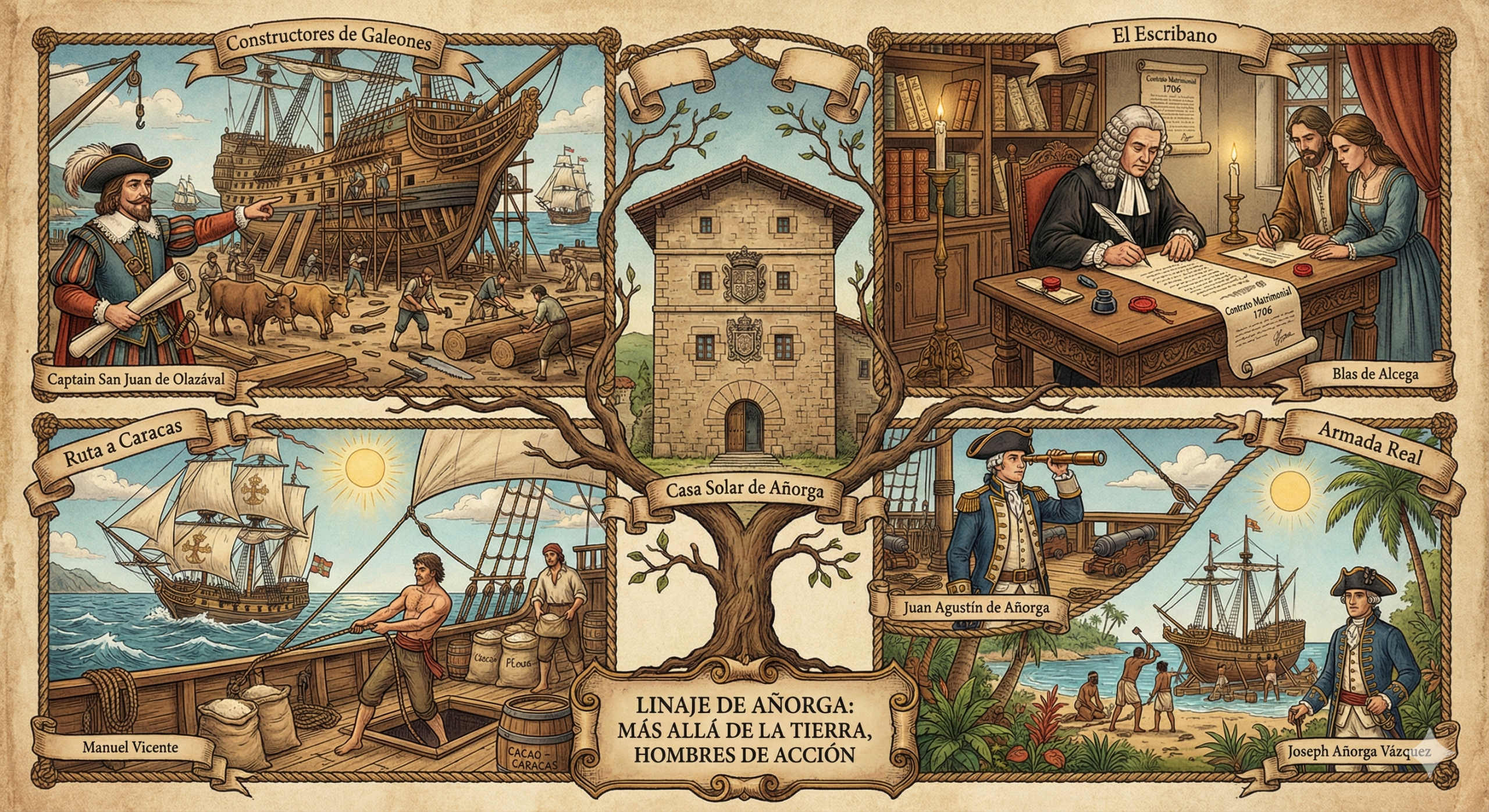

El personaje de la semana:

San Juan de Olaçaval: el maestro constructor de galeones conectado a los Añorga

La historia de la familia Añorga se entrelaza con la de otros linajes influyentes de Guipúzcoa. Uno de los personajes más fascinantes conectados a nuestra genealogía es el Capitán San Juan de Olazával (ca. finales s. XVI – 1650), un maestro constructor naval de Rentería cuya habilidad y reputación trascendieron las fronteras locales, llegando a servir directamente a la Corona española. Su bisnieta, Francisca Antonia de Alcega Olazával, se casaría con Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga en 1706, uniendo así ambos linajes.

Un pilar de la construcción naval en Rentería 🚢

En el siglo XVII, Rentería era un hervidero de actividad naval, con seis astilleros, incluido el prestigioso Real Astillero de Basanoaga. En este epicentro de la industria marítima, San Juan de Olaçaval brilló con luz propia. Durante cuarenta años (1600-1640), dedicó su vida a la construcción de navíos, especializándose en embarcaciones de mediano y gran tonelaje.

Su fama radicaba no solo en el tamaño de sus creaciones (galeones de hasta 600 toneladas), sino en la calidad excepcional y las excelentes condiciones marineras de sus barcos. Construyó principalmente para la Armada Real, y sus naves participaron en importantes batallas navales que marcaron la historia de España.

El «San Buenaventura» y la batalla de los Abrojos (1631) ⚔️

Uno de los galeones más destacados salidos de sus astilleros fue el «San Buenaventura» (500 toneladas, 22 cañones). Esta nave jugó un papel crucial en la Batalla de los Abrojos (1631), un feroz enfrentamiento naval frente a las costas de Brasil entre una flota hispano-portuguesa, comandada por el almirante donostiarra Antonio de Oquendo, y una escuadra holandesa.

Aunque la batalla fue una victoria para la flota hispano-portuguesa, el «San Buenaventura» se perdió en combate. Tras este suceso, San Juan de Olazával dirigió un escrito al rey Felipe IV, describiendo el combate y solicitando una compensación por la pérdida del navío. El Rey atendió su petición y, en 1633, ordenó que se le entregaran 4.000 ducados como indemnización.

Conflictos y política local 🏛️

Más allá de los astilleros, San Juan de Olazával fue una figura activa en la vida política y social de Rentería. Ostentó el cargo de alcalde ordinario de la villa, legado que continuarían sus hijos Christóval y Juan.

Su posición prominente no estuvo exenta de conflictos. En 1602, se vio envuelto en un litigio con el concejo de San Sebastián por la carga del galeón «San José Francisco» en el puerto de Pasajes, un asunto que involucró acusaciones sobre competencias portuarias, uso de materiales y hasta el empleo de hombres armados. También tuvo disputas relacionadas con la expropiación de unos molinos de su propiedad para la construcción del Castillo de Santa Isabel en Pasajes, reclamando una compensación que tardó en llegar.

Asimismo, representó los intereses de los constructores navales ante las Juntas Generales de Guipúzcoa, tratando problemas como las ordenanzas de fábricas reales, las tasas en Sevilla o la exportación ilegal de madera.

Legado familiar y conexión con Añorga 🔗

San Juan de Olaçaval falleció en Rentería el 26 de diciembre de 1650, dejando tras de sí un legado de maestría naval y participación cívica. Su influencia se extendió a través de sus hijos, también constructores y alcaldes, y llegó hasta la familia Añorga a través del matrimonio de su bisnieta. La historia de San Juan de Olaçaval nos recuerda la importancia de la industria naval en la historia vasca y cómo los destinos de diferentes linajes, como Olaçaval y Añorga, se entrelazaron en el complejo tapiz social y económico de Guipúzcoa.

Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran principalmente en el Capítulo 17, con referencias a la conexión familiar en los capítulos 7, 8 y 24. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

Del campo al mar y la cantera: la diversificación económica Añorga

Si bien la Casa Solar y la tierra fueron el pilar fundamental de la familia Añorga durante siglos, su historia económica es mucho más rica y compleja que la de simples terratenientes. A lo largo de las generaciones, supieron diversificar sus actividades, aprovechando los recursos de su entorno, estableciendo conexiones estratégicas y adaptándose a los cambios de los tiempos. Desde la gestión de molinos y la crucial producción de sidra, hasta la implicación en el comercio transatlántico, la industria naval y la explotación de canteras, los Añorga y sus familias aliadas demostraron una notable capacidad para expandir sus horizontes económicos.

La base agrícola y el poder del molino

La economía original de la Casa Solar de Añorga estaba intrínsecamente ligada a la tierra. La vida en el caserío giraba en torno a la agricultura (maíz, trigo, cebada) , la ganadería (vacas, cerdos, ovejas) y la explotación de los manzanales, esenciales para la sidra. Desde sus orígenes, la casa contaba con su propio molino , una infraestructura clave que no solo servía para las necesidades familiares sino que también representaba un activo económico importante, como demuestra su posterior alquiler y venta a los Rezola.

La sidra: El oro líquido de Añorga

La producción de sidra fue, durante siglos, uno de los pilares económicos más importantes para la familia. La gran cantidad de manzanos en sus propiedades y las deudas por grandes compras de sidra reflejadas en testamentos antiguos atestiguan su relevancia. Más allá del consumo local, la sidra era fundamental para aprovisionar los barcos que zarpaban de los puertos guipuzcoanos, ya que se conservaba mejor que el agua en las largas travesías marítimas. Incluso parte de la renta de los caseríos se pagaba a menudo con la cosecha de manzana.

Mirando al mar: Comercio, construcción naval y carreras militares

Aunque terratenientes, los Añorga también tuvieron una conexión significativa con el mar:

- Comercio con América: En el siglo XVIII, los hermanos Agustín y Manuel Vicente de Añorga Sansinenea se enrolaron en la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, trabajando en la ruta comercial con Venezuela como panadero/despensero y marinero, respectivamente.

- Industria Naval (vía Olazával): El matrimonio de Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga con Francisca Antonia de Alcega Olazával (1706) vinculó a la familia con los Olazával de Rentería, prestigiosos maestros constructores navales. Familias como la de San Juan de Olaçaval construyeron galeones para la Armada Real en el siglo XVII, aportando riqueza e influencia marítima al entorno familiar Añorga.

- Carrera Naval Militar: Varios miembros siguieron carreras en la Armada, como Juan Agustín de Añorga Arozarena (Capitán de Fragata, s. XVIII) y su hijo Joseph Añorga Vázquez (Alférez de Fragata y posterior director de los astilleros de San Blas en México).

De la tierra a la cantera: El germen de la industria

Un punto de inflexión llegó a mediados del siglo XIX. La familia Rezola alquiló (1856) y luego compró (1861) la finca y molino Añorga-Chiqui a Tomás Joaquín de Añorga. El objetivo era explotar sus recursos hídricos y la cantera Arteagaco-biscarra para producir cal hidráulica. Posteriormente, la compra de la casería Añorga-Aundi (1889) a Ramón Añorga San Juan consolidó el terreno para la expansión de lo que se convertiría en Cementos Rezola. Este paso marcó la transición de una economía basada en la tierra a la explotación industrial de los recursos del subsuelo en las propias tierras ancestrales de los Añorga.

Otras vías: Administración y leyes

La diversificación también incluyó roles administrativos y legales. La figura del escribano (notario), como Blas de Alcega (abuelo de Agustín de Añorga Alcega), era crucial para formalizar contratos y gestionar patrimonios. Otros miembros, como Joseph Manuel de Añorga Sansinenea, actuaron como gestores y representantes de otras fortunas guipuzcoanas, demostrando habilidad en la administración más allá de sus propios bienes.

Conclusión 📈

La historia económica de la familia Añorga es un fascinante viaje desde sus raíces firmemente ancladas en la agricultura y la gestión de la Casa Solar, pasando por la estratégica explotación de molinos y la vital producción de sidra, hasta su expansión hacia el comercio marítimo, la industria naval (a través de alianzas) y, finalmente, la transición hacia la industria extractiva con la explotación de canteras. Esta capacidad de diversificación fue clave para mantener la relevancia y el patrimonio del linaje a través de los cambiantes paisajes económicos de los últimos siglos.

Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran en los capítulos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 17 y 24. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

La Casa Solar de Añorga: símbolo físico de un linaje

Más que un simple edificio, la Casa Solar era, durante siglos, el corazón físico y simbólico de un linaje noble en España. Para la familia Añorga, su casa solariega, ubicada en la antigua Artiga de Ibaeta en San Sebastián, representaba sus raíces, su poder y su identidad. Este caserío de gran antigüedad, cuyo origen se perdía en el tiempo, fue mucho más que una residencia.

Un Centro de Poder y Prestigio

Definida como la casa más antigua y prestigiosa de una familia , la Casa Solar de Añorga era reconocida por su «notoria antigüedad y Nobleza de Sangre». Según el escribano Domingo de Lizaso (siglo XVII), la propiedad incluía un molino y extensas tierras. No era solo un hogar, sino un centro de poder donde se forjaban alianzas estratégicas, se negociaban matrimonios cuidadosamente concertados y se administraba un vasto patrimonio familiar. La vida dentro de sus muros estaba regida por estrictas normas y tradiciones profundamente arraigadas, con el heredero asumiendo la responsabilidad de perpetuar el linaje y gestionar los bienes.

Vínculo con la Comunidad y la Iglesia

La importancia de la Casa Solar trascendía los límites de la familia. Era una de las principales y primitivas fundadoras de la iglesia parroquial de San Sebastián, El Antiguo. Como tal, la casa tenía asignado un lugar preeminente dentro de la iglesia, conocido como «asiento de Blasón», compartiendo el primer o segundo banco del presbiterio, además de poseer sepulturas principales. Esta conexión con la Iglesia no solo reflejaba el estatus de la familia, sino también su profundo arraigo en la comunidad local.

Símbolo de Linaje e Identidad

Heredar la Casa Solar era un acto de gran trascendencia. Tan fuerte era el vínculo entre la propiedad y el apellido que, en ocasiones, el heredero adoptaba el apellido materno si la casa provenía de esa línea, para consolidar su vínculo con la ancestral dinastía. Este fue el caso de Juanes de Añorga Berreyarza (nacido ca. 1550), hijo de Mari Juan de Añorga (señora de la Casa Solar) y Joanes de Berreyarza, quien adoptó «Añorga» como primer apellido al heredar. La Casa Solar era, por tanto, un símbolo tangible del legado familiar y la continuidad del linaje.

Testigo de cambios

A lo largo de los siglos, la Casa Solar fue testigo de complejas dinámicas familiares, sucesiones disputadas y cambios sociales. Vio cómo los apellidos se transformaban o componían para reflejar herencias y alianzas, como con el apellido Añorga-Olazaval. Finalmente, su venta a finales del siglo XIX a los hermanos Rezola para la fundación de Cementos Rezola marcó el fin de una era y el inicio de la transformación industrial del entorno. Aunque el edificio original ya no exista como tal o haya cambiado de manos, su memoria perdura como el epicentro histórico del linaje Añorga.

La Casa Solar de Añorga no fue solo piedra y madera; fue el ancla física de la identidad familiar, el escenario de su historia y el símbolo perdurable de su nobleza y arraigo en la tierra guipuzcoana.

Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran principalmente en las introducciones y los capítulos 1, 3, 9 y 24. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

Los Añorga y la guerra: de Beotibar a la Guerra Civil

La historia de la familia Añorga no se puede entender sin el telón de fondo de los numerosos conflictos bélicos que sacudieron Euskadi y España a lo largo de los siglos. Desde las luchas banderizas medievales hasta la devastadora Guerra Civil del siglo XX, los miembros del linaje Añorga se vieron envueltos en la vorágine de la guerra, unas veces como protagonistas en el campo de batalla y otras como víctimas civiles sufriendo sus terribles consecuencias.

Orígenes bélicos: entre la lealtad y el misterio (Siglos XIV-XVI)

La primera mención documentada de la familia Añorga data de 1321, ligada a la Batalla de Beotibar. Según la crónica tradicional recogida en la Real ejecutoria de nobleza de 1728, los Añorga, como vasallos leales de Gil López de Oñaz Loyola, lucharon valientemente en defensa de los intereses guipuzcoanos frente a los navarros. Sin embargo, investigaciones históricas más recientes sugieren una interpretación diferente, planteando que aquel enfrentamiento pudo ser más una lucha contra bandoleros que una batalla formal, y que el propio Gil López lideraba una banda de malhechores. Esta dualidad envuelve los orígenes documentados de la familia en un halo de misterio bélico.

Dos siglos después, en 1512, miembros de la Casa de Añorga participaron activamente en la Batalla de Velate. En el contexto de la conquista de Navarra por Fernando el Católico, las tropas guipuzcoanas, incluyendo a los Añorga, se enfrentaron a las fuerzas franco-navarras que intentaban restaurar a Juan III de Albret en el trono. La participación en esta batalla fue considerada un servicio destacado a la Corona, contribuyendo al prestigio y reconocimiento de la Casa.

Siglos de conflictos: más allá de las grandes batallas

La presencia de la guerra fue una constante. Durante la Guerra de la Cuádruple Alianza, la invasión francesa de San Sebastián en 1719 afectó directamente a la familia. La Casa Solar de Añorga fue utilizada como alojamiento por los soldados franceses, sufriendo daños significativos estimados en 14.000 reales de plata. Más adelante, durante la Guerra de la Convención (1793-1795), vemos cómo afecta la vida cotidiana: un inquilino de la Casa Solar, Martín de Barandiarán, se ausenta por estar participando en una guardia en la ciudad , y el Hospital de la Misericordia, donde fallecería un Añorga años después, tuvo que ser trasladado por haber sido requisado por los franceses.

Las Guerras Carlistas: exilio, combate y misterio (Siglo XIX)

La Primera Guerra Carlista (1833-1840) golpeó con especial dureza a la rama de la familia asentada en el entorno rural de San Sebastián. Joseph Paulo Lázaro de Añorga Jáuregui y su familia, colonos en el caserío Miramón-Berri, se vieron forzados a huir cuando su hogar fue convertido en cuartel general de las tropas británicas aliadas de los liberales. Iniciaron una dolorosa diáspora que les llevó por Hernani, Tolosa y Zubieta, mientras su entorno sufría una enorme devastación, con cientos de caseríos destruidos y miles de manzanos talados.

Mientras unos sufrían el exilio, otros Añorga tomaron partido activamente en el bando carlista. Bautista Añorga luchó en batallas como las de Elzaburu (1835), Mendigorria (1836) y Hernani (1836), siendo condecorado por su valor. José María Añorga también recibió una medalla por su bravura en la acción de Alza (1837). La guerra también dejó misterios, como el del presbítero José Agustín Añorga, beneficiado de San Vicente, que apareció como «huido» de su parroquia en 1836 y cuyos diezmos fueron retenidos. Una lista de muertos carlistas de 1839 incluye a un «Joseph Agustín Añorga», dejando la incógnita de si se trataba del mismo sacerdote desaparecido.

La Guerra Civil: destinos opuestos en un país fracturado (Siglo XX)

El último gran conflicto que marcó a la familia fue la Guerra Civil Española (1936-1939). La experiencia de José Antonio «Antxon» Añorga Sorozábal ilustra el destino de muchos jóvenes de la época. A pesar de haber cumplido su servicio militar reducido , fue movilizado por el bando sublevado en noviembre de 1936. Su expediente militar detalla un largo periplo bélico como zapador minador, participando en operaciones en los frentes de Álava , Vizcaya (incluyendo la toma de Durango y Guernica tras el bombardeo ), Santander, Asturias, León, Huesca, Lérida, Teruel y Levante. El libro subraya que Antxon fue un soldado movilizado, no un voluntario ideológico, atrapado en un conflicto que no eligió.

Su experiencia contrasta dramáticamente con la de quien sería su futura esposa, Miren Begoña Sudupe Alberdi. Ella vivió el bombardeo de Guernica como civil, refugiada en un caserío cercano, presenciando el horror del ataque aéreo y teniendo que huir posteriormente a Bilbao entre cadáveres. El hecho de que Antxon entrara en Guernica con las tropas franquistas pocos días después del bombardeo, sin saber que su futura esposa había estado allí sufriendo el ataque, es un poderoso reflejo de cómo la guerra separó y enfrentó a personas cuyos destinos acabarían uniéndose.

Conclusión

Desde las lealtades feudales de Beotibar hasta las trincheras de la Guerra Civil, pasando por la defensa de Navarra, los daños colaterales de guerras europeas y el exilio carlista, la historia de la familia Añorga está indisolublemente marcada por la guerra. Estos episodios, a menudo trágicos, no solo definieron el destino de individuos concretos, sino que moldearon la trayectoria del linaje a lo largo de más de seiscientos años.

Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran en los capítulos 7, 10, 11, 14, 15, 16 y 24. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

La historia del condado de Añorga

Explorar la historia de la familia Añorga nos lleva más allá de la Casa Solar original, descubriendo ramas que forjaron su propio destino lejos de Guipúzcoa. Una de las más notables es la que dio origen al Condado de Añorga, vinculada a Joseph Añorga Vázquez, bisnieto de Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga.

De San Sebastián a los astilleros de México

Joseph Añorga Vázquez nació en San Sebastián en el último tercio del siglo XVIII. Siguiendo los pasos de su padre, Juan Agustín de Añorga Arozarena (capitán de fragata), Joseph ingresó en la Armada española. Tras casarse en El Ferrol con Ana Joaquina Ferreira, y siendo ya alférez de fragata, un nuevo destino cambió el rumbo de su vida y la de su familia: fue enviado a América para dirigir los importantes astilleros del puerto de San Blas, en México.

Conexiones en la Nueva España y el origen del título

En México, la familia Añorga Vázquez se integró en los círculos sociales y empresariales de la época. Su hija mayor, Cándida Añorga Ferreira, contrajo matrimonio con el capitán José Antonio Pintó Martí. De esta unión nació en Tepic (México) en 1820, José Antonio Pintó Añorga, quien se convertiría en el primer Conde de Añorga.

Tras enviudar, Cándida se casó en segundas nupcias con Eustaquio Barrón y Castillón, un próspero empresario cofundador de la influyente casa comercial Barrón & Forbes. La familia Barrón-Añorga llegó a ser propietaria de terrenos en Tacubaya, en lo que hoy es el Parque Lira de la Ciudad de México.

El primer Conde de Añorga: un título pontificio

José Antonio Pintó Añorga, nieto de Joseph Añorga Vázquez, fue un hombre descrito como de profunda religiosidad y devoción a la Santa Sede. Sirvió a la Corona española como comandante y capitán de caballería, además de ser Gentilhombre de cámara.

En reconocimiento a sus méritos y su lealtad, el Papa León XIII le concedió el título pontificio de Conde de Añorga en 1881. Este honor fue posteriormente reconocido y autorizado para su uso en España por el rey Alfonso XII mediante Real Orden del 19 de enero de 1882. José Antonio se casó con Dionisia Lara Redondo, con quien tuvo tres hijos.

Sucesión del título

El título no siguió una línea sucesoria sencilla. Debido al fallecimiento prematuro del primogénito del primer conde y a la enfermedad mental del siguiente en la línea, el título pasó finalmente al nieto del primer conde, Manuel Pintó Moyano, confirmado por el Papa Pío X en 1913 y autorizado por Alfonso XIII ese mismo año. El título ha continuado transmitiéndose en esta rama familiar.

Esta fascinante historia muestra cómo una rama de la familia Añorga, a través de la emigración y el servicio en América, dio origen a un título nobiliario propio, distinto del linaje original de la Casa Solar, pero perpetuando el apellido en la nobleza.

Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran principalmente en el Capítulo 20, con referencias genealógicas en los capítulos 7 y 8. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

Matrimonios y alianzas de los Añorga con otras familias

La historia de las familias nobles, como los Añorga, está intrínsecamente ligada a las alianzas estratégicas que tejieron a lo largo de los siglos. Los matrimonios no eran meras uniones sentimentales, sino herramientas fundamentales para consolidar poder, unir patrimonios y fortalecer la posición social dentro de la compleja red de la nobleza guipuzcoana. El estudio de estas uniones revela las dinámicas sociales y las estructuras de poder que caracterizaron a la sociedad vasca durante siglos.

Uniones estratégicas desde el origen

Desde los primeros miembros documentados, los Añorga buscaron enlaces que reforzaran su linaje y sus posesiones.

- Joanes de Añorga y Domenja Adúriz-Miramón: En el siglo XVI, Joanes (ca 1500-1549), señor de la casa de Añorga, se casó con Domenja, hija de Christóval de Adúriz y María Esteban de Miramón Lugariz, señora del solar de Miramón. Esta unión significó la conexión de dos importantes familias de la Artiga de Ibaeta, ambas fundadoras de la iglesia de San Sebastián El Antiguo.

- Mari Juan de Añorga y Joanes de Berreyarza Unanue: Hija de los anteriores y sucesora en el señorío , Mari Juan contrajo matrimonio en 1549 con Joanes de Berreyarza Unanue, primogénito del señor de la casa de Unanue. Este enlace, como muchos de la nobleza, era una estrategia común para fortalecer lazos familiares y económicos ante la pérdida de autonomía política. El contrato matrimonial incluía condiciones económicas específicas, como la dote aportada por el padre del novio.

Consolidando el linaje y el patrimonio

Las generaciones posteriores continuaron esta práctica, utilizando los matrimonios para asegurar la continuidad y el prestigio.

- Juanes de Añorga Berreyarza y María Alonso de Arizabalo: Nieto de Joanes y Domenja, adoptó el apellido materno Añorga para regir el señorío. Se casó con María Alonso de Arizabalo. En su testamento (1595), Juanes menciona la dote recibida de su esposa (cama, caja, taza, camisas) y le asegura el usufructo de los bienes si enviuda, mostrando respeto y pragmatismo en la relación conyugal.

- Alianzas con familias vecinas (Merquelín y Ollo): Juanes de Añorga Berreyarza también gestionó alianzas para sus hijas. En 1594, su hija Marquesa se casó con Joan Pérez de Merquelín, dueño de la Casa Solar vecina. Dado que eran primos carnales, se requirió dispensa papal. Más tarde, en 1613, Francisco de Añorga Arizabalo (hijo de Juanes) concertó el matrimonio de su hermana María Juan con Juan de Ollo, hijo de los dueños de la casa de Ollo, aportando una dote considerable (230 ducados, camas, taza de plata). Estos enlaces muestran la importancia de las relaciones vecinales y la endogamia en la zona.

Uniones en tiempos de cambio

Incluso en siglos posteriores, las alianzas matrimoniales siguieron siendo cruciales.

- Christóval de Añorga Gómez de Egusquiza y Gerónima de Gorostiaga: En 1675, Christóval se casó con Gerónima. Su contrato matrimonial detalla la dote aportada por los padres de Gerónima (inversiones previas en manzanos, dinero en efectivo para pleitos, ajuar). Esta unión fue descrita como una «alianza estratégica» basada en el «respeto mutuo» , donde Gerónima jugó un papel clave en la recuperación económica de la Casa de Añorga.

- Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga y Francisca Antonia de Alcega Olazával: En 1706, Joseph Christóval se casó con Francisca Antonia, Anoeta, etc. heredera de Blas de Alcega y Savina de Olazával. Este matrimonio unió los considerables patrimonios de ambas familias (Añorga y Alcega-Olazával), incluyendo montes, terrenos, caseríos y fincas en Rentería, San Sebastián. La boda, celebrada en Rentería, fue un gran acontecimiento social y religioso que reunió a estas dos importantes familias guipuzcoanas. Como era costumbre, la decisión no fue de los contrayentes, sino un acuerdo entre los padres por conveniencia social.

- Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga y Josefa de Unanue: Tras enviudar, Joseph Christóval contrajo segundas nupcias en 1711 con Josefa de Unanue. El contrato matrimonial detalla nuevamente la dote aportada por los padres de la novia (500 ducados, ganado, ajuar) y las condiciones para la convivencia en la Casa Solar de Añorga.

Estos ejemplos ilustran cómo los matrimonios concertados fueron una constante en la historia de los Añorga, una práctica esencial para navegar las complejidades sociales, económicas y políticas de su tiempo, asegurando la pervivencia y el prestigio del linaje a través de las generaciones.

Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran en los capítulos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 17.

https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

El mayorazgo: la columna vertebral y fuente de conflicto de la Casa Solar

El mayorazgo fue una institución jurídica clave durante el Antiguo Régimen en España, diseñada fundamentalmente para perpetuar la concentración de la riqueza y el poder dentro de determinadas familias, como la familia Añorga. Su propósito era asegurar la continuidad del linaje y preservar el patrimonio familiar a lo largo de las generaciones.

¿Qué era el mayorazgo?

Esta figura legal establecía un vínculo perpetuo sobre un conjunto de bienes (tierras, casas, títulos), los cuales se transmitían de forma hereditaria e indivisible a un único sucesor. Generalmente, este heredero era el hijo varón primogénito, aunque el fundador del mayorazgo tenía la potestad de designar a otro heredero si lo consideraba oportuno. Una característica esencial del mayorazgo era la inalienabilidad: los bienes vinculados no podían ser vendidos, donados, divididos ni hipotecados, garantizando su permanencia dentro de la familia. Las Leyes de Toro, promulgadas en Castilla en 1505, fueron las que regularon y establecieron las características y límites de esta institución en España.

El mayorazgo en la Casa Añorga

La Casa Solar de Añorga no fue ajena a esta institución. Juanes de Añorga Berreyarza (nacido ca. 1550) instituyó y fundó vínculo y mayorazgo sobre todos sus bienes y pertenecidos en su testamento de 1595. Esta decisión marcó el futuro de la familia durante siglos.

La herencia de los mayorazgos podía incluso influir en los apellidos. Por ejemplo, Joseph Manuel de Añorga Sansinenea (1733), al heredar los mayorazgos de Añorga y Olazával de su padre Agustín, comenzó a utilizar, junto con sus descendientes, el apellido compuesto Añorga-Olazával.

Sin embargo, la existencia del vínculo no siempre fue pacíficamente aceptada. Christóval de Añorga Gómez de Egusquiza (1652-1724) tuvo que litigar en 1674 contra su propia madre y hermanos, quienes argumentaban que los bienes de la casa de Añorga no eran de vínculo y debían repartirse. Christóval defendió que la Casa Solar y sus propiedades eran de vínculo desde que su bisabuelo Juanes así lo había establecido. Finalmente, el corregidor le dio la razón, sentenciando que las propiedades eran de vínculo. Décadas más tarde, su nieto Agustín de Añorga Alcega (1708-1779) también tuvo que iniciar un proceso judicial para probar que los bienes de su padre eran de vínculo y así consolidar sus derechos hereditarios.

Los hijos segundones: un destino diferente

La concentración de la herencia en un solo sucesor tenía consecuencias directas para los demás hijos, conocidos como segundones. Al no ser herederos directos del patrimonio principal, sus opciones se veían limitadas. Con frecuencia, estos hijos optaban por seguir carreras militares o eclesiásticas como una vía para asegurar su sustento y posición social. Un ejemplo en la familia es Juan Agustín de Añorga Arozarena (1751), nieto de Joseph Christóval, quien se dedicó al servicio de la Armada como capitán de fragata. La situación de los hijos no herederos podía llegar a ser precaria, dependiendo a veces de la generosidad del hermano mayor o abocados a la pobreza si las propiedades eran exclusivamente de vínculo y no había otros bienes para repartir.

Fuente de conflictos

A pesar de su objetivo de preservar el patrimonio, el mayorazgo fue una fuente constante de tensiones y litigios dentro de la familia Añorga. Además del pleito de Christóval ya mencionado, las disputas se recrudecieron entre los hijos de Agustín de Añorga Alcega. Su testamento generó un largo conflicto judicial entre el heredero principal, Joseph Manuel, y sus hermanos (Agustín y Joseph Ángel, entre otros) por la interpretación de la herencia, especialmente en relación con las propiedades provenientes de la familia Olazával (la casería Echeverría-Barrundia). Estas diferencias rompieron las relaciones fraternales y originaron diversas querellas criminales entre ellos.

El fin del mayorazgo: la desvinculación

La crítica al mayorazgo, por limitar la movilidad social y obstaculizar el desarrollo económico, creció con las ideas ilustradas y las revoluciones liberales. El proceso para suprimir esta institución en España fue largo y con interrupciones.

Los avances más significativos ocurrieron durante el Trienio Liberal (1820-1823), cuando decretos como el del 27 de septiembre de 1820 suprimieron todas las vinculaciones y declararon los bienes como libres. Sin embargo, la restauración absolutista de Fernando VII anuló estas medidas.

Finalmente, con la restauración del régimen liberal en la década de 1830, se consolidó la abolición del mayorazgo, restableciéndose la legislación del Trienio Liberal mediante el decreto del 30 de agosto de 1836. La ley establecía que los poseedores actuales podían disponer libremente de la mitad de los bienes, mientras que la otra mitad pasaría al sucesor inmediato para que también pudiera disponer de ella libremente.

Este cambio legislativo obligó a familias como la Añorga a iniciar complejos procesos de desvinculación. Tomás Joaquín de Añorga Cardaveraz, como poseedor de los vínculos de Añorga y Olazával, comenzó los trámites en 1842. Esto implicó tasar los bienes , dividir el patrimonio entre la parte libre y la parte reservada al sucesor (su hijo Ramón María) , y obtener autorizaciones para poder vender algunas propiedades que antes eran inalienables. La abolición del mayorazgo marcó el fin de una era, permitiendo la libre circulación de la propiedad y transformando la estructura patrimonial de la nobleza española.

Puedes encontrar más detalles sobre el mayorazgo y su impacto en la familia Añorga consultando los capítulos 4, 6, 8, 9, 17 y 24 del libro «La casa solar de Añorga», disponible en: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

La Revolución Industrial y los Añorga ¿cómo afectó la era de las fábricas a la familia?

La Revolución Industrial transformó radicalmente la sociedad europea a partir del siglo XVIII y especialmente durante el XIX. El paso de una economía agraria y artesanal a una industrial y mecanizada provocó migraciones masivas del campo a la ciudad, el nacimiento de la clase obrera y cambios sociales profundos. ¿Cómo vivió la familia Añorga esta transición? ¿Hay ramas familiares que abandonaron el caserío para buscar sustento en las nuevas fábricas urbanas?

Una historia predominantemente rural

Al consultar «La casa solar de Añorga. Descubriendo el pasado», observamos que el linaje principal documentado mantiene un fuerte arraigo a la tierra durante gran parte de este periodo. La narrativa sigue de cerca a los descendientes vinculados a la Casa Solar y, posteriormente, a aquellos que vivieron como colonos en caseríos como Miramón-Berri. La vida descrita en estos capítulos gira en torno a la agricultura, la ganadería, los ciclos de siembra y cosecha, y las relaciones contractuales con los propietarios de las tierras, incluso enfrentando los estragos de guerras como la Carlista. No encontramos, en el siglo XIX, relatos detallados de miembros de esta rama principal trasladándose a núcleos urbanos para trabajar en fábricas.

La llegada de la industria al entorno Añorga

Sin embargo, la industrialización sí llegó al entorno geográfico inmediato de la familia, y de una forma muy simbólica. A finales del siglo XIX, la propia tierra ancestral de los Añorga se convirtió en escenario del nuevo paradigma industrial. Como se detalla en el libro, Ramón Añorga San Juan, último poseedor de la Casa Solar original por esa línea, vendió propiedades cruciales a los hermanos Rezola:

- En 1856, Tomás Joaquín de Añorga (padre de Ramón) ya había alquilado la finca Añorga-Chiqui a los Rezola para explotar sus recursos hídricos en la fabricación de cal.

- En 1861, José María Rezola compró el molino Añorga-Chiqui y los derechos de explotación de la cantera Arteagaco-biscarra.

- Finalmente, en 1889, Ramón Añorga San Juan vendió la histórica casería Añorga-Aundi y sus vastos terrenos a los hermanos Rezola Olasagasti.

Esta venta fue el germen de Cementos Rezola, una fábrica que transformaría el paisaje y la economía de la zona, dando origen al propio barrio de Añorga tal como lo conocemos. Así, aunque no fueran los Añorga quienes directamente se convirtieran en obreros industriales en ese momento (según la documentación del libro), la Revolución Industrial impactó directamente en su patrimonio ancestral, marcando el fin de una era para la Casa Solar original y el inicio de otra dominada por la industria.

El salto a la ciudad: un fenómeno posterior

El libro sí documenta un ejemplo claro de transición del mundo rural al urbano-industrial, aunque ocurre ya bien entrado el siglo XX. Tras la muerte de Basilio Añorga Bengoechea en 1940, sus hijos (la generación de José Antonio «Antxon» Añorga Sorozábal) decidieron abandonar el caserío Miramón-Berri y trasladarse a un piso en San Sebastián en 1941. Antxon comenzó a trabajar en la Fábrica Municipal de Gas, primero como farolero y luego en la propia factoría. Este movimiento sí representa la incorporación al mundo laboral urbano ligado a los servicios e infraestructuras industriales, un reflejo tardío de los cambios sociales que la Revolución Industrial había iniciado mucho antes.

Conclusión

Si bien el libro no nos ofrece una «genealogía obrera» de los Añorga urbanos del siglo XIX, sí nos muestra cómo la Revolución Industrial transformó su entorno más inmediato, apropiándose simbólicamente de las tierras de la Casa Solar original para dar paso a la industria cementera. La transición directa de miembros de la rama principal documentada hacia el trabajo urbano e industrial parece ser un fenómeno posterior, ya en el siglo XX, como ilustra el caso de Antxon Añorga. El impacto, por tanto, fue primero geográfico y patrimonial, y solo más tarde se manifestó en un cambio de modo de vida para algunas ramas de la familia.

Puedes encontrar información relacionada con este tema en los capítulos 11, 12, 13, 14 y, especialmente, en el capítulo 24 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/

El dato curioso:

La salud y la enfermedad en la historia Añorga ¿cómo afrontaban las dolencias nuestros antepasados?

La vida en siglos pasados estaba marcada por una fragilidad que hoy nos cuesta imaginar. Las enfermedades infecciosas, la falta de higiene según estándares modernos, las complicaciones en partos y la limitada ciencia médica hacían que la enfermedad y la muerte fueran compañeras mucho más cercanas. Aunque el libro «La casa solar de Añorga. Descubriendo el pasado» se centra principalmente en la genealogía, los bienes y los aspectos legales, sí nos deja entrever algunos aspectos sobre cómo la salud afectó a nuestros antepasados.

Un contexto de epidemias y alta mortalidad

El libro sitúa a la familia en contextos históricos difíciles. El siglo XVII, por ejemplo, se describe como una época de retroceso en Europa, marcada por «frecuentes hambrunas, epidemias y pestes». Aunque no se detalla cómo afectaron específicamente a los Añorga, este era el telón de fondo sanitario en el que vivían. La propia genealogía familiar refleja esta dura realidad: vemos esposas que mueren jóvenes, a menudo poco después de dar a luz, como Francisca Antonia de Alcega Olazával en 1711 , o hijos que no llegan a la edad adulta, como José e Ignacio Añorga Sorozábal, fallecidos en 1930 y 1933. La esperanza de vida era considerablemente menor.

Enfermedades y causas de muerte mencionadas

Los documentos consultados para el libro, especialmente testamentos y partidas de defunción, a veces mencionan el estado de salud o la causa de la muerte, dándonos pistas concretas:

- Enfermedad grave: Varios antepasados dictaron testamento encontrándose «enfermos en cama» o «gravemente enfermos», indicando que la enfermedad era un preludio frecuente y consciente de la muerte. Domenja Adúriz-Miramón se describió como «moribunda» en 1549, aunque logró recuperarse. Christóval de Añorga Gómez de Egusquiza también superó una enfermedad alarmante en 1710 tras ser atendido por un cirujano.

- Muerte repentina: Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga falleció «repentinamente» en 1756, tanto que no pudo testar «por no hallarse en disposición». Su padre, Pablo de Añorga, también murió de forma «repentina» en 1853.

- Causas específicas: En épocas más recientes, los registros son más explícitos. Ignacio Añorga Zunzunegui murió en 1912 a consecuencia de una «pulmonía» , y su hijo Basilio Añorga Bengoechea falleció en 1940 por «uremia».

¿Remedios caseros o atención médica?

Aquí es donde la documentación es más parca. El libro no detalla remedios caseros, prácticas curativas populares ni tratamientos médicos específicos que utilizara la familia. La mención de un cirujano visitando a Christóval en 1710 y el fallecimiento de Juan Joseph Añorga Echanique en el Santo Hospital de la Misericordia de San Sebastián en 1811 son las únicas referencias claras a algún tipo de asistencia médica formal, aunque rudimentaria para los estándares actuales. Es lógico suponer que, como la mayoría de la población, recurrirían a remedios basados en hierbas y conocimientos tradicionales, pero no hay constancia documental específica en el libro.

Conclusión: Resiliencia ante la adversidad

La historia de la salud en la familia Añorga, tal como se refleja indirectamente en el libro, es un espejo de los desafíos de su tiempo. Enfrentaron enfermedades, epidemias y una alta mortalidad con los limitados recursos disponibles. Aunque no conozcamos sus recetas para cataplasmas o infusiones, sí vemos su resiliencia a través de las generaciones, superando pérdidas y continuando el linaje a pesar de la omnipresencia de la enfermedad y la muerte en sus vidas. La verdadera «medicina» que sí documentamos fue, quizás, la fortaleza familiar y la adaptación a un entorno a menudo hostil.

Puedes encontrar referencias dispersas sobre salud, enfermedad y muerte en casi todos los capítulos que detallan las vidas de los distintos miembros de la familia, pero especialmente en los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 y 14 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/